CEOコミットメント

世界一面白いゲームの創出のために—

強固な経営基盤と手腕で、

コンテンツのブランド化による

企業価値向上を目指します。

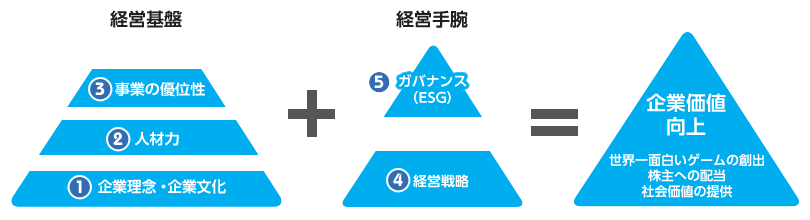

持続的な企業価値向上のための5つの要素

経営者の社会的責務は至ってシンプルであり、「業を興して人を雇用し、企業を成長させ、利益を上げ、税金を納め、配当を支払うことで、ステークホルダーとの共存共栄の関係を構築し、企業を存続させること」だと私は考えています。

私は、これらをサイクルさせることが持続的な企業価値の向上に繋がると確信しています。しかし、それには5つの要素、❶創業の志や価値観を醸成する「企業理念・企業文化」、❷会社・事業を成長させることに執念を燃やす「人材力」、❸競争力を活かす「事業の優位性」、❹市場変化に即応する「経営戦略」、❺リスクコントロールを可能にする「ガバナンス(ESG)」、を掛け合わせることが必要です。

株主の皆様には、当社が企業価値を持続的に向上するための5つの要素について、どのような優位性があるのかを順番にお話ししたいと思います。

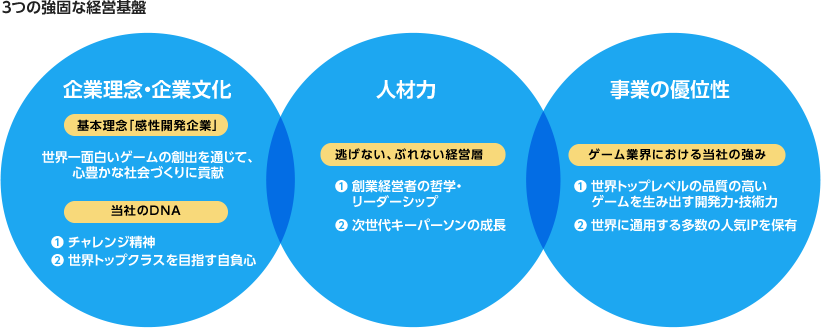

企業価値向上のための要素 ❶企業理念・企業文化 ❷人材力 ❸事業の優位性

競争優位を生み出す3つの強固な経営基盤

企業理念・企業文化—世界一を目指す価値観

当社は、ゲームというエンターテインメントを通じて「遊文化」をクリエイトし、人々に「感動」を与える「感性開発企業」を基本理念としています。これはつまり、世界一面白いゲームの創出を通じて、「遊文化」を生み出し、心豊かな社会づくりに貢献する、ということです。

1983年、私は「創意工夫」をモットーに、ユーザーが面白いと思うもの、つまり世界トップクラスの品質のゲームを開発したいという想いから起業しました。その背景には、ゲームはグラフィックの進化や世界観の深耕により、やがてディズニー映画と同じように感動を与えることができると考えていたからです。

それから34年、私の志に共感し集った仲間は今や2,800名を超えていますが、この価値観は企業文化・DNAとなり、(1)常に新しいことに取り組むチャレンジ精神、(2)常に世界トップクラスを目指す自負心、が社員一人ひとりに刻み込まれています。

当社から、「ストリートファイター」や「バイオハザード」、「モンスターハンター」などのユニークなゲームが頻繁に創出されるのは、長年培われてきたこの企業文化が土壌にあるからです。

人材力—真摯・ぶれない気質

企業経営において「人の資質・気質」は重要な経営資源であり、企業価値に大きく影響を与えます。創業経営者としての私の経営哲学や経営力は、昨年の統合報告書に詳述しましたが、(1)創業の志を貫徹し、世界的な大ヒット作品を複数創出したこと、(2)成功するまで挑戦し続け、創業以来、「業績成長」と「業績変動の抑制」を両立したこと、の2点で証明されるかと考えます。

[財務情報] マーケット・カプコンの分析情報 – カプコンの経営資源に関するVRIO分析と評価・対策

現在、投資家の皆様からの懸念の1つとして、オーナー企業における経営層の薄さ、つまり次世代の経営体制が準備できているか、を指摘されています。

当社の次世代キーパーソンは、事業・開発トップの辻本社長と江川専務ですが、両名ともに経営者に必要な気質を持っています。例えば、辻本社長は、創業家の一員として、カプコンが町工場のような小さな会社時代から家業として自覚と責任感を持って手伝うとともに、その後も社長の座にあぐらをかくことなく「勤勉・真摯」を軸にアミューズメント施設事業の立ち上げやコンテンツのマルチユース展開に腐心しました。

江川専務は、創業間もなく入社した後、業務用基板の開発やパチスロ事業、モバイル事業の創設など、どんな困難な状況でも逃げない、あきらめない」姿勢で開発をけん引し、実績を出してきました。

このタイプの異なる二人を更に私が厳しく鍛え上げたうえで、長年かけて醸成した「企業文化」と、後述の「経営の見える化・仕組み化」を組み合わせれば、長期投資家の方々が「この人の経営に賭けてみたい」と思う厚いマネジメント層が整うと考えています。

事業の優位性—2つの競争障壁

当社の強みは、(1)世界トップレベルの品質の高いゲームを生み出す開発力・技術力、(2)世界に通用する、ブランド化された多数の人気IPを保有していること、の2点です。

[財務情報] マーケット・カプコンの分析情報 – カプコンの経営資源に関するVRIO分析と評価・対策

これらの強みに、当社の資本力やハードメーカーとの信頼関係を合わせると、コンシューマ事業ではかなり大きな競争優位性(=収益性)を築いていると考えます。その背景には、コンシューマ市場は、ハードウェアサイクル毎に技術水準と開発費が上がるとともに、大型タイトルを長期間販売し、ユーザーのお金と時間を囲い込むモデルが主流になったことがあります。

また、コンシューマ以外の事業は、人気IPを活用したマルチユース展開により、競争優位とまでは言い切れませんが安定収益として貢献しています。なお、モバイルコンテンツは、我々の強みを生かせば今後の事業の柱となる可能性がありますので、引き続き、経営の重要課題として取り組みます。

企業価値向上のための要素 ❹ 経営戦略

ストックビジネスへの戦略転換で自社IPファンを拡大

1. 旧・中期経営目標の総括

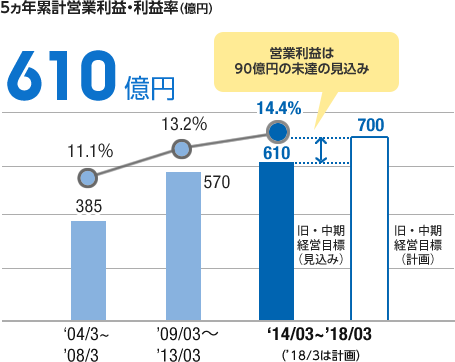

これまでの中期経営目標は、2014年3月期~2018年3月期の5ヵ年累計の営業利益700億円、2018年3月期の営業利益率20%を目標としていました。

現在の見通しは、5ヵ年累計の営業利益610億円、平均営業利益率14.4%であり、いずれも、前5ヵ年、前々5ヵ年累計と比較して着実に改善しています。

しかし、累計営業利益の目標値に対しては90億円の未達となります。

事業セグメント別要因としては、アミューズメント機器事業において、パチスロのラインナップ充実や販売体制の強化により、10年前の受託専業時代の利益水準を大きく上回ることができました(目標比+16億円)。デジタルコンテンツ事業では、コンシューマが内作への集中やダウンロード比率の向上により貢献しました。一方、モバイルは運営ノウハウ習得のため内作に注力したものの結果が出ず、PCオンラインも自社開発およびアジアライセンスが期待に届かず、目標比 54億円となりました。アミューズメント施設事業は、2014年4月からの消費増税の影響を受け、客単価の低下や増税分のコスト増加により目標比

54億円となりました。アミューズメント施設事業は、2014年4月からの消費増税の影響を受け、客単価の低下や増税分のコスト増加により目標比 38億円でした。

38億円でした。

事業セグメント別営業利益(5ヵ年累計)(億円)

| ’04/3~ ’08/3 |

’09/3~ ’13/3 |

’14/3 ~’18/3 |

中期 目標 |

前期比 | 目標比 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| デジタルコンテンツ事業 | 280 | 595 | 516 | 570 | -79 | -54 | |

| アミューズメント施設事業 | 98 | 54 | 47 | 85 | -7 | -38 | |

| アミューズメント機器事業 | 132 | 89 | 216 | 200 | 127 | 16 | |

| その他事業 | 11 | 48 | 45 | 55 | -3 | -10 | |

| 全社費用 | -136 | -216 | -214 | -210 | 2 | -4 | |

| 合計 | 385 | 570 | 610 | 700 | 40 | -90 |

次に、2018年3月期の営業利益率ですが、15%半ばを維持できるまでに改善しましたが、目標比 4.3%となります。営業利益の未達要因と同様、個別事業の苦戦が一因です。一方、持続的な成長のためには、計画外でも将来に向けた開発・事業投資は機動的に行っています。例えば、開発第2ビルの新設(償却費の増加)や毎年新卒を100名以上採用すること(生産性の低下)は、足元の利益率に多少影響しても、将来における安定増益のための先行投資と位置づけ実行しました。

4.3%となります。営業利益の未達要因と同様、個別事業の苦戦が一因です。一方、持続的な成長のためには、計画外でも将来に向けた開発・事業投資は機動的に行っています。例えば、開発第2ビルの新設(償却費の増加)や毎年新卒を100名以上採用すること(生産性の低下)は、足元の利益率に多少影響しても、将来における安定増益のための先行投資と位置づけ実行しました。

全体の総括としては、中核のコンシューマが今後の成長ドライバーとしての基盤を構築するなど大きな収穫はありましたが、次の柱となり得るモバイルビジネスで課題を残した期間と言えます。

以上のことから、旧・中期経営目標はキャンセルし、新たな中期経営目標を設定します。

2.新・中期経営目標の設定

(1) 経営の方向性

当社の経営方針は、(1)世界トップクラスの面白いコンテンツ(IP)を創り出し、(2)その豊富なIPを多面的に活用し、収益を最大化するとともに、(3)これらを継続することで、持続的成長を続けていく企業になることです。

(2)経営目標

上記を達成するためのKPIとして、新たに「毎期、営業増益」を掲げます。大型タイトルの発売時期を無理やり調整して達成するのではなく、自然体で安定成長する「積み上げモデル」を志向することで、年金を運用する機関投資家や、年金で生活する個人投資家の方々が、安心して長期保有できるようにします。毎期成長することを重視しているため、具体的な増益率は掲げていませんが、5~10%の利益成長率を念頭においています。

(3)経営戦略

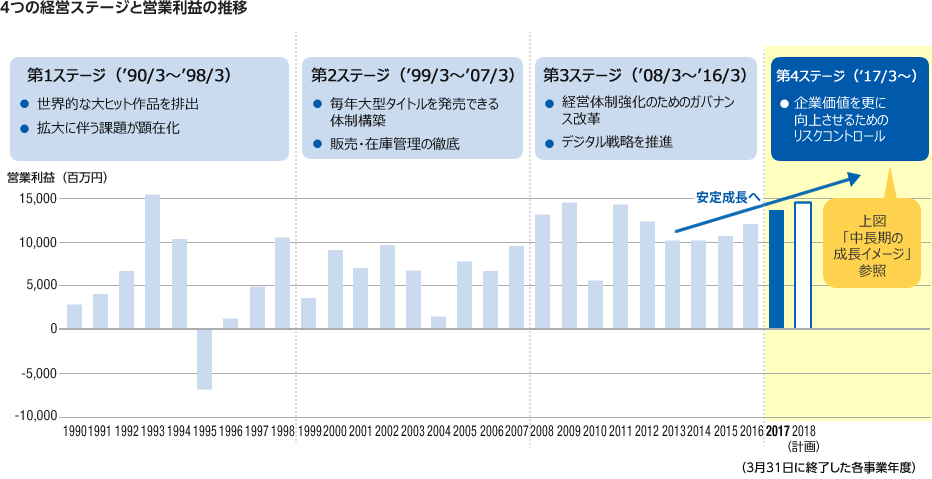

私の経営者としての集大成が現在進行中の第4ステージ(’17/3~)です。主たるテーマは、成長戦略を確実なものとし、企業価値を更に向上させるためのリスクコントロールです。

私が経営者として大きな企業リスクと考えるのは主に2つ、「収益変動リスク」と「経営判断リスク」です。ここでは収益変動リスクのコントロールについてお話しします。

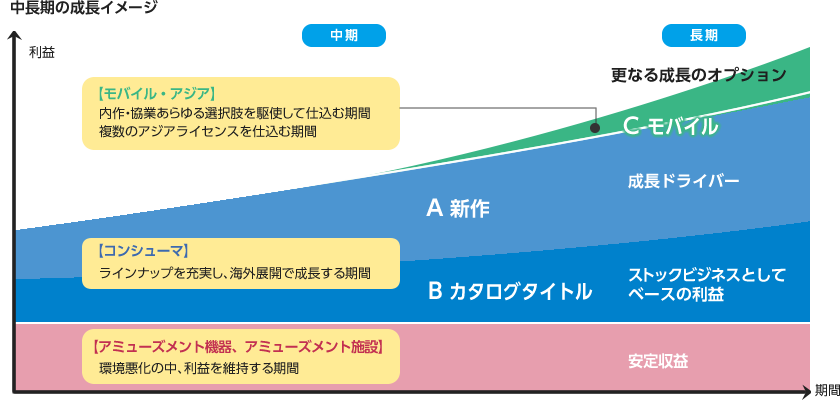

中長期的な収益変動リスクを低減し、持続的成長を可能にする対策は、(1)コンシューマにおいて、従来の売り切り型のフロービジネスから継続型のストックビジネスへとビジネスモデルを根底から変更すること、(2)当社の基本戦略である「ワンコンテンツ・マルチユース」展開を徹底することで、事業ポートフォリオを構築し収益リスクを分散すること、の2つと考えています。

まず、私達が中核事業とするコンシューマビジネスは、歴史的にヒット作の有無により収益が変動してきました。過去にも複数のヒット作を分散して発売することで、一定の成果(収益の変動抑制)は得ているものの、私が目指す安定成長とまでは言えませんでした。

しかし、2013年以降、ゲーム機の本格的なオンライン機能の実装により、デジタルを主軸とした成長戦略の策定が可能となりました。

具体的には、新作において、(1)毎期、大型作品を3タイトル前後投入すること、(2)追加ダウンロードや当該タイトルを長期間(3~4年)販売すること、(3)市場の約85%を占める海外への展開強化により、成長ドライバーとしての役割を果たします。

次に、カタログタイトルとして、(1)過去作品のダウンロード販売、(2)過去ヒット作の現行機移植版の投入により、自社IPファンを拡大し、ストックビジネスとしてのベースの利益を生み出します。

また、「ワンコンテンツ・マルチユース」はこれまでコンシューマの変動を補完するほどの規模ではありませんでした。しかし、今やモバイルやPCオンラインがゲーム機として市場の75%を占めていることに加え 、双方ともストックビジネスであることから、IPを徹底的に活用し、内製・協業・M&Aなどあらゆる可能性を追求して、更なる成長のオプション(第2の柱)として事業基盤を構築します。

私は、ヒットビジネスと呼ばれるゲーム産業において、いまだどの企業も成し得ていない「持続的成長が可能な経営体制と戦略」を確立し、企業価値を高めていきます。

企業価値向上のための要素 ❺ ガバナンス(ESG)

社会課題に向き合い、ゲーム会社独自の共通価値を創造

私は、事業活動を通じて社会課題を解決し、ステークホルダーとの健全な関係を構築すると同時に、社会的・経済的価値をもたらす「共通価値の創造(CSV)」を推進することが、企業価値の向上に繋がると考えています。

1. ゲームと社会との健全な関係構築

これまで、ゲームは笑顔やストレス解消などを提供してきた一方、近年はモバイルゲームの増加に伴い、「未成年者の高額課金」や「リアルマネートレード(RMT)」など新たな課題が現れています。これらは業界全体の大きな問題と認識し、業界団体を中心に各社一丸となり、(1)ガイドラインの制定・啓発、(2)加盟各社間の課題・事例の情報共有、(3)保護者・教育関係者・消費者団体・行政等との定期的な情報交換、などに取り組んでいます。

加えて、当社単独では、教育支援活動としてゲームとの正しい付き合い方を啓蒙するリテラシー教育やキャリア教育を実施しています。これは、ゲームに対する青少年の健全育成面での社会的不安を取り除くための取り組みです。

2. 地域社会との関わり

基本戦略「ワンコンテンツ・マルチユース」の推進により、広く社会に貢献していきます。具体的には、当社の人気コンテンツを活用した地方創生活動として、(1)経済振興の支援、(2)文化振興の支援、(3)治安向上のための啓発支援、(4)選挙投票の啓発支援を行っています。これらの共通課題である「若年層の集客や訴求」への解決手段として、定量的な社会的成果をあげています。

上記4つの活動から当社にもたらされる価値は、(1)イベント参加による既存ユーザーの満足度向上、(2)中高年層のゲームへの好感度向上、です。特に(2)は、現在ユーザーとして取り込めていない層であり、当社の人気コンテンツが地元へ貢献する中で、身近なスマートフォンを通じて、新たなゲームユーザーになる可能性があります。

3. 従業員との関わり

ゲームソフトの開発費の約80%が人件費(原価)で占められていることからも分かるように、ゲーム産業は「労働集約型産業」ならぬ「知識集約型産業」として、人材がとりわけ重要な経営資源です。

私は、グローバルで通用するコンテンツを創出するには、ダイバーシティが重要と認識しており、性別・人種にこだわらず優秀な人材の確保・育成を推進しています。また、人材の育成が開発力の強化に直接繋がることから、各種の育成プログラムを実施しています。加えて、世界最先端の開発設備や技術を取り揃えるだけでなく、企業内保育所を設置するなど、開発者が業務に集中できる充実した開発環境を整備しています。報酬面では、通常の賞与に加え、タイトル別インセンティブやアサイン手当制度を導入し、モチベーションの向上を図っています。

しかし、私は人材育成で最も重要なのは、新しいことに挑戦できる環境を与えることだと考えています。一般的に、経営者は従業員に「もっと新しいことにチャレンジしろ。」と、とかく言いがちですが、挑戦させるのであれば、きちんとセーフティネットを用意してあげることが必須です。ネットも敷かれていない空中ブランコで背中を押されても、誰も飛び出したくはないでしょう。新しいことにどんどん挑戦させて、「うまくいかないこと」を見つけ、対策を練るのが経営者の役割です。そうすれば従業員も失敗を恐れることなく、世界一面白いゲーム開発や新たな事業に挑戦することができ、それがビジネスチャンスを生み出す好循環になります。

私が取り組んでいる「経営の見える化」は、従業員が自由闊達に成長・活躍する場を与える役割も担っています。

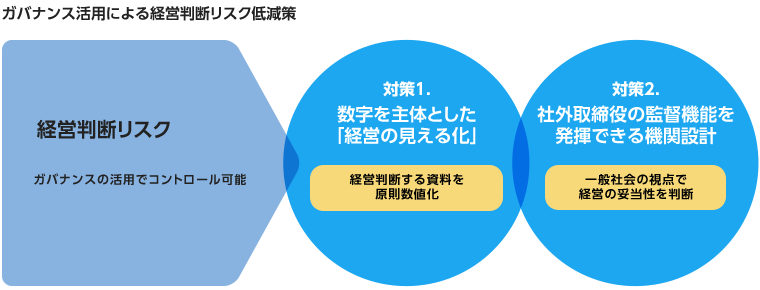

18年に及ぶガバナンス改革により経営判断リスクを低減

成長戦略を加速させるほど比例してリスクは高まりますが、このリスクの回避もしくは低減に有用なのがガバナンスであると私は考えています。リスクには大きく「収益変動リスク」と「経営判断リスク」がありますが、ここではガバナンスの活用でコントロール可能な「経営判断リスク」についてご説明します。

対策1. 数字を主体とした「経営の見える化」

私は、企業規模や事業特性の変化に合わせて、経営者も経営スタイルを柔軟に変えていくことが肝要と考えています。

例えば、会社が小さい時の経営は、いわゆるプロペラ機による有視界飛行です。現場に行くなどして自分の目で確かめて判断することができます。一方、会社が大きくなれば、ジャンボジェット機を操縦するようなものですから、これを有視界で操縦するのはリスクが高すぎます。したがって、飛行機の操縦では計器飛行に切り替えるように、企業経営では数字を主体とした判断に変えていかなければならない、ということです。

したがって、私は経営判断する材料(資料)を原則数値化させています。具体的には、資料は対売上比、対前年比、対計画比など比較対象を示し、複合的に組み合わせてチェック可能にすることで問題点を見つけ出しやすくしています。更に、当該資料は、社外取締役による監督にも活用してもらうことに加え、IR活動で投資家にも活用していただく。この一連の仕組みを私は、「経営の見える化」と呼んでいます。業務の可視化に基づく経営判断に、二重の社会の目でジャッジを加えることで、経営の透明化を図る仕組みです。

また、私は、開発者と話す時も数字を共通言語にしています。定性的な言葉や文章だけでは担当者の恣意性が入る余地が大きいのに比べて、数字は様々な角度から照合できるのでリアルな状況として判断できるからです。

「うまくいっている事業は放っておけばいい。経営者の仕事は、問題を抱えていたり、計画通りにいかなかったりする事業に集中して取り組み、うまくいくように変えていくことである。トップは現場に足繁く通うのではなく、判断するために存在しているのだ。」今、私が進めているリスクコントロールの仕事は、創業者として培ってきた経営ノウハウを次世代メンバーに実戦で教えるとともに、経営を「仕組み化」して、将来にわたって会社が確実に機能するようにすることです。

対策2. 社外取締役の監督機能を発揮できる機関設計

当社は、これまで18年間にわたり、諸種のガバナンス改革を断行してきました。

2002年3月期から社外取締役制度を導入したのを皮切りに、2016年6月には取締役の社外比率を50%まで向上させています。これは、ある投資家の方から「創業オーナー企業は、経営の意思決定の迅速さや環境変化への対応について優位性がある一方で、独断専行のリスクがあるのではないか?」と指摘されたことが契機です。

社外取締役の選任基準は導入当初から現在も変わらず、一言で言えば、「各分野で最高レベルの”良識”を持つ専門家に、当社の経営・事業活動を冷静に判断していただくこと」です。事業投資リスクを回避することを優先課題として、「業界事情を斟酌せず、創業者にも物怖じせず、正論を意見できる日本トップクラス(経営危機管理・法令・行政)の方々」を選任し、一般社会の視点で妥当性を判断していただきます。

更に、2016年6月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。安定した企業運営をしていくためには、リスクマネジメントを徹底できる経営基盤をより一層強化する必要があると判断しました。

詳細はコーポレート・ガバナンスページでご説明します。

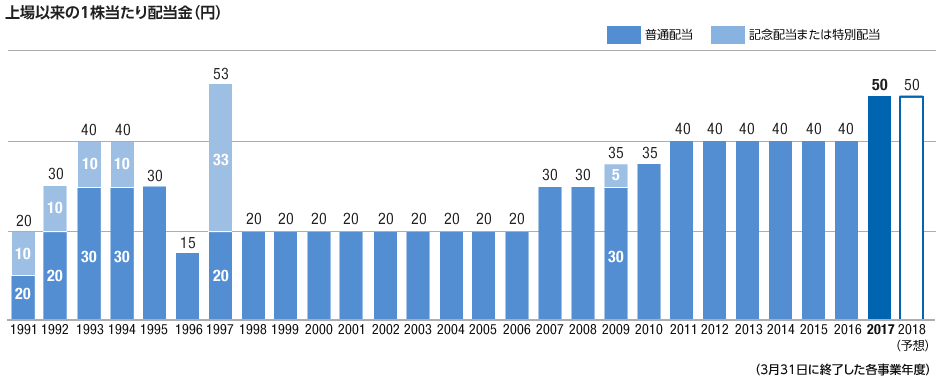

企業価値向上と株主還元

27年連続配当と過去最高配当※を両立する経営哲学

1. 配当に関する基本方針

「4期連続営業増益を果たし安定成長の礎を構築しつつある状況下、株主還元はどうあるべきか?」

私は株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の1つと考えており、将来の事業展開や経営環境の変化などを勘案のうえ、配当を決定しています。

そして、取締役会の議論を経て導き出した結論は、より利益還元に比重を置くべく、「連結配当性向30%を基本方針として安定配当に努める」としました。これは、利益成長に応じて着実に配当で報いる一方、1期のみの業績変動で判断することはせず、安定配当の継続にも留意するという意味です。

私が配当性向だけでなく安定配当を大切にする理由は、例えば年金生活で配当を生活費の一部として生計を立てている方にとっては、急に無配・減配になると死活問題になります。定期的かつ安定的に収入が入ることで、将来の生活設計をしっかり立てることができます。これは私が若い頃、父を亡くし、小売店を起業したものの、生活が困窮する中で、日々の安定収入の有難さを感じたことが背景にあります。年金を運用する長期投資家の方からも安定性を求めるご要望を受けます。

多様な株主の皆様の中にも、このような方々がおられると思うからこそ、1990年の上場から27年間、一度も無配にしたことはありませんし、着実に配当金額を積み増しています。

株主還元の方針として、(1)投資による成長などにより企業価値を高めるとともに、(2)業績水準に応じた配当(配当性向30%)を継続しつつ、安定配当に努め、(3)自己株式の取得により1株当たり利益の価値を高めること、としています。配当金は、この10年間で1.7倍にしました。更に、株主資本を効率的に活用することも重要と考え、自己株式の取得と合わせて、ROEを改善しています。

2. 当期および次期の配当

2017年3月期の配当は、普通配当(記念・特別配当を除く)として過去最高の年間50円としました。また、自己株式を148万株取得しました。次期(2018年3月期)の配当は、年間50円を予定しています。

今後も投資の原資を確保しつつ、業績水準に応じた段階的な配当金額の引き上げや、自己株式の取得などにより、株主還元を強化していきます。

私は、この業界に50年の経験を持つ経営トップとして、過去34年間の成長を上回る企業成長を図り時価総額を増大させることで、株主の皆様のご期待に応えてまいります。

代表取締役会長

最高経営責任者(CEO)

PDF版ダウンロード

-

経営戦略 (PDF:3.14MB/22ページ)